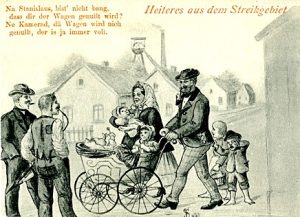

Der Name Schonnebeck leitet sich von schöner Bach ab. Schonnebeck wurde 1242 erstmals erwähnt. Seit 1929 ist Schonnebeck ein Stadtteil von Essen. Durch die Industrialisierung des Ruhrgebietes wuchs die Bevölkerung in Schonnebeck sehr rasant an.

| Jahr | Einwohner | Anstieg % |

| 1861 | 327 | 0 |

| 1871 | 1.196 | 265,7 % |

| 1880 | 1.915 | 60,1 % |

| 1890 | 3.097 | 61,7 % |

| 1900 | 6.544 | 111,3 % |

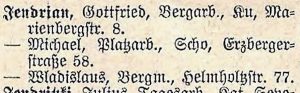

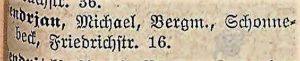

Um 1914 lebte die Familie Jendrian auf der Friedrichstraße 16 (heute Gareisstraße) und mein Urgroßvater arbeitete in der Kokerei der Zeche Zollverein (Schacht III, heute das Phänomania Erfahrungsfeld).

Ich bezweifle, das die Berufsangabe „Bergmann“ im Adressbuch von 1914 richtig ist. Ich weiß das mein Urgroßvater nie unter Tage als Bergmann gearbeitet hat. Laut Bergpolizeiverordnung des Oberbergamtes von 1899 mußten die Bergleute der deutschen Sprache mächtig sein, mein Urgroßvater sprach nur polnisch und konnte sich in deutsch nicht verständigen !

In der Nähe der Friedrichstraße eröffnete die Familie Albrecht 1913 auf der Mittelstraße (heute Huestraße 89) ihren ersten Aldi-Laden, damals noch ein einfaches Lebensmittelgeschäft.

1914 wurde die Jugendhalle, eine Turn- und Festhalle, eröffnet. Die Jugendhalle steht heute unter Denkmalschutz und wurde für die Kölner Ausstellung des Werkundes 1914 errichtet. Nach der Ausstellung in Köln wurde der Holzbau abgebaut und in Schonnebeck wieder aufgebaut. Während des 2. Weltkrieges wurde die Halle als Lager für französische und italienische Kriegsgefangene genutzt. Die Halle ist eine der wenigen erhaltenen Bauwerke der Kölner Werkbundausstellung.

1907 wurde die St.-Elisabeth-Kirche in Schonnebeck eröffnet.

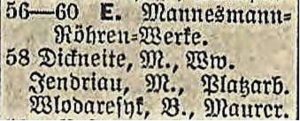

Von der Friedrichstraße zog die Familie Jendrian dann zur Schulstraße 58, die später in Erzbergerstraße unbenannt wurde (heute Matthias-Erzberger-Straße) und lebte dort bis ca. 1937. Das Haus in dem die Familie lebte, in der Nähe des ehemaligen Friedhofs, wurde schon vor Jahrzehnten abgerissen. Im Haus wohnte auch die Witwe Didneite mit ihren Kindern,