Die Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung über die Organisationen der polnischen Volksgruppe im Deutschen Reich vom 27. Februar 1940 wurde mit Gesetzeskraft erlassen. Gemäß dieser Verordnung wurde die Tätigkeit der Organisationen der polnischen Volksgruppe in Deutschland verboten. Es handelte sich um Vereine, Stiftungen, Gesellschaften, Genossenschaften und sonstige Unternehmen. Darüber hinaus durften keine neuen polnischen Organisationen gegründet werden.

Entsprechend der Verordnung des Kriegsverbrechers Hermann Göring wurde die polnische Minderheit in Deutschland illegalisiert. Das Vermögen des Bundes der Polen wurde beschlagnahmt und ca. zwei Tausend Mitglieder des Bundes der Polen wurden ermordet. Tausende Mitglieder wurden schikaniert.

Eine ausdrückliche Aufhebung der Verordnung vom 27. Februar 1940 und die Feststellung ihrer Nichtigkeit fanden bisher in Deutschland nicht statt. Das sogenannte Göring Dekret von 1940 existiert rechtlich weiterhin in der Bundesrepublik Deutschland.

Die polnische Minderheit ist die einzigste Minderheit in Deutschland die nach dem 2.Weltkrieg ihren formellen Status nicht wiedererhielt, denn im demokratischen Deutschland gilt bis heute die Verordnung des Kriegsverbrechers Hermann Göring.

Anders formuliert, der demokratische Staat Bundesrepublik Deutschland behandelt die Nachfahren der polnischen Minderheit in Deutschland schlechter als die Nazideutschen in den Jahren 1933 bis 1940.

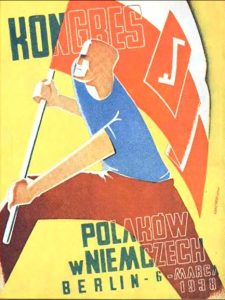

Am 6. März 1938 fand in Berlin noch der Kongreß der Polen statt.